Концентрационный лагерь Маутхаузен, расположенный недалеко от города Линц в Австрии, был одним из самых известных и жестоких лагерей, созданных нацистским режимом во время Второй мировой войны. Он был построен в 1938 году и функционировал до освобождения войсками Союзников в мае 1945 года. Маутхаузен служил для содержания и уничтожения особо опасных политических оппонентов нацистского режима и социальных групп, считавшихся "непригодными" с точки зрения национал-социалистической идеологии. В лагере находился большой комплекс зданий и сооружений, включая казармы, пыточные камеры, крематории и камеры газовых убийств. Условия жизни в Маутхаузене были крайне жестокими. Здесь заключенные страдали от голода, болезней, изнурительных работ и зверских издевательств со стороны надзирателей. Смертность в лагере была чрезвычайно высокой. Заключенные умирали от истощения, эпидемий, пыток и расстрелов. Многие из них были подвержены также медицинским экспериментам, которые часто заканчивались смертью.

Известно, что в блоке номер 20 Маутхаузена содержались советские военнопленные. Они были отделены от остальных заключенных и подвергались особой жестокости со стороны лагерной администрации. Советские военнопленные были вынуждены трудиться в тяжелых условиях, а те, кто ослабел или не справился с работой, подвергались пыткам и убийствам. Маутхаузен также стал местом известной и жуткой "Мюльфиртельской охоты на зайцев" – убийства сбежавших военнопленных. Лагерная администрация организовывала охоту на сбежавших. Местное население и власти не только знали о происходящем, но и участвовали в этих преступлениях.

Третий рейх столкнулся с нехваткой рабочей силы еще до начала войны, так как началось масштабное наращивание производства вооружения. По этой причине узники концентрационных лагерей уже тогда начали активно привлекаться к работам в военной промышленности, а сети лагерей – значительно разрастаться. Еще одна волна укрупнения сети и привлечения к работам в этой сфере произошла в 1942-1943 годах после приказа фюрера о широком привлечении советских военнопленных к работе в промышленности. Тогда для этих целей были созданы многочисленные внешние лагеря, и число заключенных значительно увеличилось.

Лагерь Маутхаузен начал функционировать через пять месяцев после аншлюса. Первые узники были перевезены из близкорасположенного концлагеря Дахау 8 августа 1938 года. Главным критерием для места построения лагеря в зеленой и мирной глуши послужило расположение поблизости карьера, из которого добывался высококачественный гранит, использовавшийся в качестве материала для строительства монументальных и престижных объектов национал-социалистической Германии.

Помимо камнедобычи, лагерь выполнял и политическую функцию. Концентрационные лагеря Маутхаузен и Гузен были одними из немногих лагерей, которым по внутренней классификации была присвоена «категория III». Само разделение на категории было принято скорее в качестве показателя некой объективности в обращении с пленными. Заявлялось, что учитываются «личность арестанта и степень исходящей от него для государства опасности». В распоряжении от 2 января1941 г. Гейдрих определил:

· «ступень I: Дахау, Заксенхаузен и Аушвиц-1 («для всех арестантов, безусловно способных к исправлению и не связанных с тяжкими обвинениями»);

· ступень II: Бухенвальд, Флоссенбюрг, Нойенгамме, Аушвиц-2 («для арестантов с более тяжелыми обвинениями, однако все же поддающихся перевоспитанию и исправлению»);

· ступень III: Маутхаузен («для обвиняемых в тяжких преступлениях, а также особенно для осужденных по уголовным статьям и для асоциальных элементов, то есть для тех, кто едва ли способен к исправлению»).

Отнесение лагеря к третьей категории означало, что во всей системе концлагерей условия там были наиболее суровыми, а персонал наиболее жестоким. Предназначались эти лагеря для содержания особо опасных пленных: политических и идейных врагов рейха, заключенных, предпринимавших (и переживших) попытки побега, носителей высоких военных званий, обладавших наилучшей подготовкой, выдержкой, образованием. Среди узников, конечно, было и множество обычных пленников. В конце 1942 года в концлагерях Маутхаузен и Гузен и нескольких внешних лагерях содержалось 14 000 узников; в марте 1945 года в Маутхаузене и во внешних лагерях уже находилось более 84 000 человек.

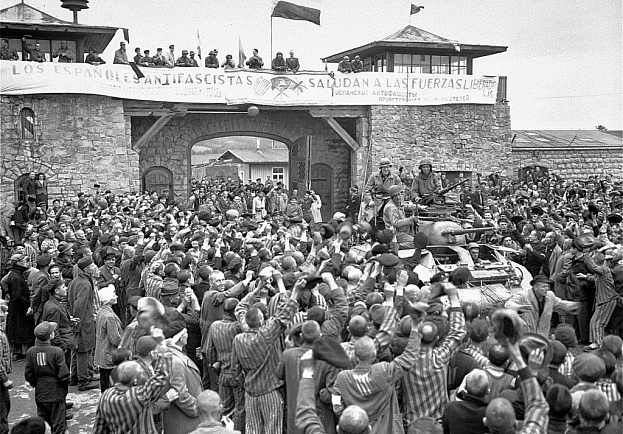

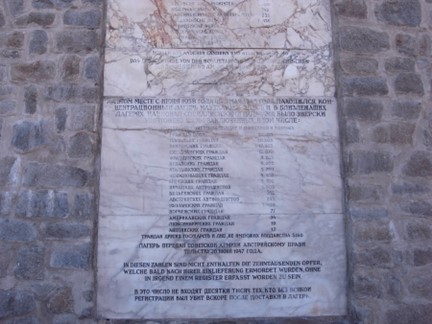

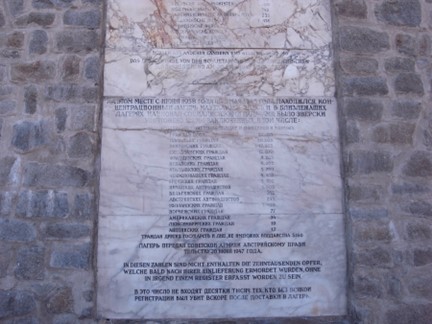

Большинство заключенных, находившихся в Маутхаузене, было депортировано из Польши, СССР и Венгрии. В Маутхаузене также содержалось много немцев, австрийцев, французов, итальянцев, югославов и испанцев. В общей сложности в лагерном управлении СС были зафиксированы узники более 40 наций, всех возрастов. После создания мемориала, на воротах концлагеря была установлена табличка с примерным количеством установленных жертв.

События в Маутхаузене рассматривались во время Нюрнбергских процессов. Вот что о лагере в процессе дачи показаний рассказал свидетель обвинения Франсуа Буа, работал в качестве фотографа в лагере.

«Первые русские военнопленные были доставлены в лагерь в ноябре 1941 года. Перед их прибытием были приняты особые меры предосторожности. Везде были расставлены пулеметы. Несколько тысяч русских военнопленных, привезенных в Маутхаузен, были размещены в небольших бараках по 1.600 человек в каждом. Советские военнопленные были очень измучены и почти совершенно раздеты несмотря на то, что дело происходило в ноябре и было более 10 градусов мороза. После прибытия сразу же умерло 24 человека. Несколько недель спустя пленные совершенно измучились. Тогда их стали истреблять, заставляя работать в невероятно тяжелых условиях и систематически избивая их палками. Через 3 месяца из 7.000 русских военнопленных в живых осталось только 30. Эти последние 30 человек были сфотографированы, и у меня сохранилась эта фотография.»

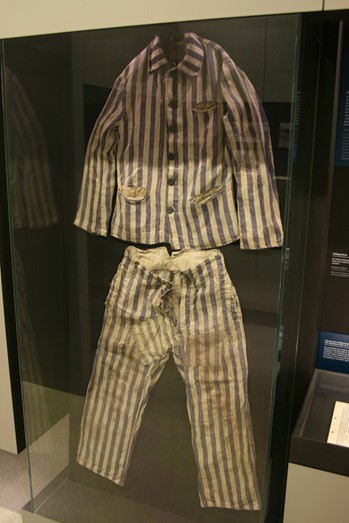

Помимо тяжелых условий труда, отсутствия предметов первой необходимости и теплой одежды, урезанного питания (почти вдвое по сравнению с другими лагерями), узники Маутхаузена сталкивались с беспрецедентной жестокостью. Частой практикой, например, было невозвращение в бараки после рабочего дня порядка двадцати человек, забивавшихся до смерти без особой на то причины. Запрещалось пересекать определенные линии вокруг лагеря, иначе без предупреждения открывался огонь на поражение. Иногда узников специально гнали на ограждения, находившиеся под высоким напряжением. Пленным ставили смертельные инъекции, а обращаться за медицинской помощью в лазарет иногда было опаснее для здоровья, чем терпеть сильную боль.

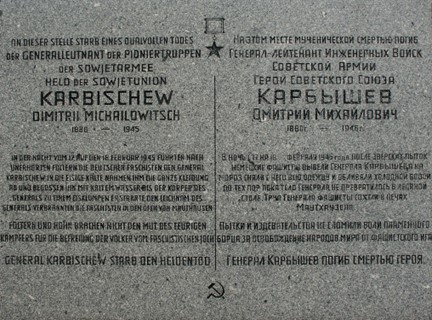

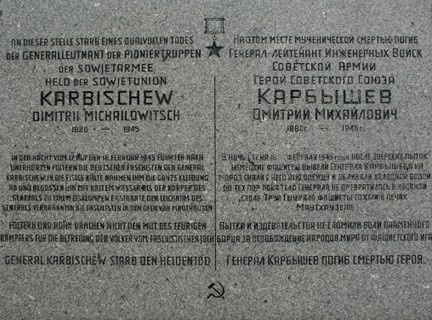

Другой чудовищной практикой было обливание пленных, в том числе тяжело больных и инвалидов, холодной водой на морозе из брандспойта вплоть до остановки сердца. Уклонявшихся от струй жестоко били. Из-за применения такой пытки погиб один из выдающихся Героев Советского союза, Дмитрий Михайлович Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук, профессор. Дмитрий Михайлович был небезызвестным фортификатором, приложил руку к возведению Брестской крепости, прошел Первую мировую войну, в 1920 году руководил инженерным обеспечением штурма Чонгара и Перекопа, успех которого окончательно решил исход Гражданской войны, преподавал в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, где возглавлял кафедру. Начало войны застало его во время инспекции одного из районов, оказавшихся в первые дни внезапного нападения передовой. 27 июня попал в окружение и был пленен из-за контузии. Несмотря на большое количество попыток врага склонить генерала к измене и переманить на свою сторону, не предал Родины, из-за чего прошел 13 лагерей и тюрем, в том числе Освенцим, но его путь кончился именно в Маутхаузене.

Пример несгибаемого генерала Карбышева, во время своих заключений неоднократно выступавшего в качестве одного из организаторов подполья и сопротивления даже в суровых и страшных условиях концлагерей, во многом объясняет особенно жестокую и изощренную политику администрации лагеря по отношению к блоку номер двадцать.

Блок номер 20 в концентрационном лагере Маутхаузен известен также как «блок смерти», был предназначен для содержания советских военнопленных. Он стал местом ужасных страданий и горя для тысяч советских солдат и гражданских, которые были пленены во время Второй мировой войны. Блок располагался отдельно от всех остальных, за пределами основного лагеря, в первую очередь с целью изоляции советских офицеров и солдат от всех остальных во избежание восстания. С этой же целью «жителям» блока создавались еще более невыносимые условия существования, чем другим узникам.

Вместимость блока была превышена в несколько раз, военнопленные были вынуждены спать на голой земле или на подстилках из соломы в любое время года. Питание было еще больше урезано, что приводило к полному истощению и крайне высокой смертности, которая вкупе с физическими издевательствами часто превышала 20 человек в сутки. Охранники безжалостно мучили и издевались над советскими военнопленными. Они подвергали их пыткам, избиениям и публичному унижению, иногда внезапно, среди ночи.

Однако, несмотря на все тернистые испытания, физическое и психологическое давление, иногда предательства, советские военнопленные оставались бесстрашными и боролись за свою жизнь. Попытки сломать и не допустить восстания провалились, так как название Маутхаузена навсегда связано с одним из наиболее крупных восстаний пленников концлагерей.

Мюльфиртельская охота

В начале 1945 года уже активно шли разговоры о победе СССР и союзников в войне, что давало узникам надежду спастись и дождаться прибытия союзников и своего освобождения. Было решено устроить побег.

Побег был запланирован на ночь с 28 на 29 января, однако кто-то из заговорщиков донес охране лагеря. Более двадцати человек, наиболее здоровых и крепких, среди которых были и зачинщики побега, были уведены и сожжены заживо. Однако терять узникам уже было нечего, и побег состоялся в следующую ночь.

Ночью второго февраля группа узников подняла восстание, несмотря на холод, глубокий снежный покров, отсутствие какого-либо оружия и необходимых припасов, физическое и психологическое истощение. В побеге участвовало около 500 человек, основную массу среди них составляли советские офицеры. Пленники проявили воинскую выдержку и сплоченность, подойдя к попытке побега организованно. Группа была разделена на две части, первая отвлекала и охрану, закидывая вышки тем, что попадалось под руку, вторая в это время использовала мокрые одеяла, одежду и другие ткани, чтобы вызвать короткое замыкание линии электропередач. Успех второй группы обеспечил успех всего побега.

Несмотря на все обстоятельства группе заключенных численностью более четырёхсот человек удалось избавиться от охраны и сбежать. Больные и изможденные, пленники совершили подвиг, на который, казалось, человек физически не способен. Однако вырываться из лагеря было только половиной дела, после побега нужно было выжить. Более сотни погибли уже на выходе из концлагеря от истощения, холода, открытого с других вышек огня. Оставшиеся в блоке немощные узники, неспособные участвовать в побеге, были уничтожены на месте. Примерно 300 человек смогли добежать до окрестных лесов, после чего началась жестокое преследование беглецов, вошедшее в историю как «Мюльфиртельская охота на зайцев».

Охота на зайцев, как она называлась, была одним из наиболее жестоких военных преступлений, совершенных на территории лагеря. Большая часть сбежавших, передвигавшаяся без припасов, оружия и теплой одежды, была обнаружена в первый день и расстреляна на месте. Комендант лагеря обратился с просьбой к местному населению, попросил помочь выловить оставшихся беглецов, и мотивируя крестьян, сравнил поиск с охотой на зайцев, заявив, что мол, даже веселее. Отсюда и возникло название инцидента. В «охоте» приняли участие вермахт, отряды народного ополчения (фольксштурм), отряды молодежи (гитлерюгенд), обычные крестьяне. В общедоступном месте на доске велся общий подсчет сбежавших, многие из них были убиты гораздо более жестоко, чем дичь.

Чудом выжили 11 человек, что ориентировочно составляет меньше двух процентов от всех сбежавших, что уже считается одним из наиболее успешных побегов. Чудо, случившееся с двумя из них – материнская доброта. Несмотря на множество стертых, забытых, потерянных и несохранившихся имен, чья история связана с Маутхаузеном, одно имя тоже должно быть упомянуто, как символ надежды на человечность в самых жестоких условиях. Это имя Марии Лангталер. Она была многодетной матерью, четверо ее сыновей воевали на фронте, некоторые из них были в плену. Двое беглецов, Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало, постучались к ней в дверь и попросили еды. Австрийка не просто поделилась едой, что уже каралось смертью, но и пустила их в дом и прятала больше трех месяцев. Она действительно рисковала: прибегая к разного рода хитростям, она сталкиваясь с частыми проверками и могла попасться каждый день в течение трех месяцев до прихода американских войск, пока прятала двух советских мужчин от властей и соседей.

Свидетельства о тех днях дочери Марии, Анны Лангталер, в замужестве Хакль, повествуют о следующем:

«— Русские средь бела дня постучались к нам в дверь, — рассказывает дочь Марии, 84-летняя Анна Хакль, которой на момент событий было 14 лет. — Попросили дать им поесть. Я спрашивала после: почему пленные осмелились зайти в наш дом, когда все люди вокруг просто обезумели? Они ответили: «Мы заглянули в окно, у вас на стене нет портрета Гитлера». Мать сказала отцу: «Давай поможем этим людям». Папа испугался: «Ты что, Мария! Соседи и друзья донесут на нас!» Мама ответила: «Быть может, тогда Бог оставит в живых наших сыновей».

… Ранним утром 5 мая 1945 г. к нам на хутор пришли американские войска, и части фольксштурма разбежались. Мама надела белое платье, поднялась на чердак и сказала русским: «Дети мои, вы едете домой». И заплакала.»».

Впоследствии все четверо сыновей Лангталеров вернулись с фронта и из плена живыми. Оба спасенных узника дожили до начала двухтысячных и даже приезжали увидеться со спасшей их семьей.

С середины 1944 года в Маутхаузен начали поступать многотысячные партии узников, эвакуированных главным образом из концентрационных лагерей, находившихся на востоке. Весной 1945 года были ликвидированы также внешние лагеря и лагеря принудительного труда для венгерских евреев, расположенные восточнее Маутхаузена. Тысячи узников гнали в буквальном смысле «маршем смерти» к Маутхаузену. Это привело к к полнейшему переполнению в Маутхаузене, Гузене, а также в еще функционировавших внешних лагерях – Эбензее, Штейр и Гунскирхен, В результате свирепствовавших там голода и болезней резко возросла смертность.

По официальной информации мемориала Маутхаузен, всего, начиная с создания лагеря в августе 1938 года и вплоть до освобождения заключенных армией США в мае 1945 года, в Маутхаузен было депортировано около 190 000 человек. Тысячи узников были замучены, расстреляны, уничтожены с помощью смертельных инъекций или обречены на смерть от холода. По меньшей мере, 10 200 человек были удушены ядовитым газом в газовой камере основного лагеря. Большинство заключенных погибло в результате безжалостной эксплуатации их труда в тяжелых условиях, от избиений, отсутствия жизненно необходимых продуктов питания, одежды и медицинской помощи. В общей сложности в Маутхаузене, Гузене и во внешних лагерях умерло, по меньшей мере, 90 000 узников, примерно половина из них за 4 месяца до освобождения.

После освобождения в мае 1945 года, лагерь находился в ведении американской администрации, некоторое время использовался для размещения советских солдат, впоследствии большая часть производственных построек и бараков были демонтированы. То, что сохранилось, было 20 июня 1947 года передано советскими властями Австрийской республике с обязательством создать здесь мемориальный комплекс. Первым монументом на его территории стал памятник генералу Дмитрию Карбышеву, установленный в 1948 году, еще до открытия лагеря. Надпись на нем гласит: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни".

Два года спустя после передачи комплекса австрийским властям, в 1949, состоялось официальное открытие мемориала. Ганс Маршалек основал музей и архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.Осенью того же года был открыт первый национальный памятник жертвам концлагеря, установленный Францией. Вслед за этой и другие государства начали устанавливать памятники своим жертвам. Памятник советским героям и жертвам концлагеря установлен обособленно, немного в отдалении от ворот лагеря, на месте, где располагался барак номер двадцать.

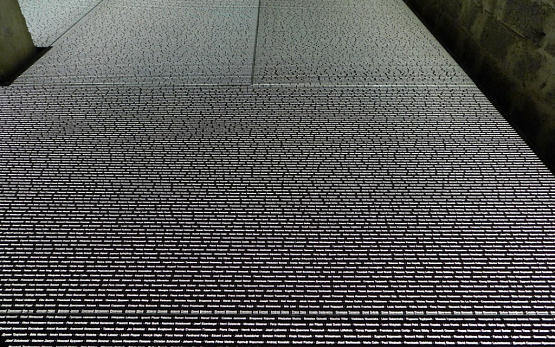

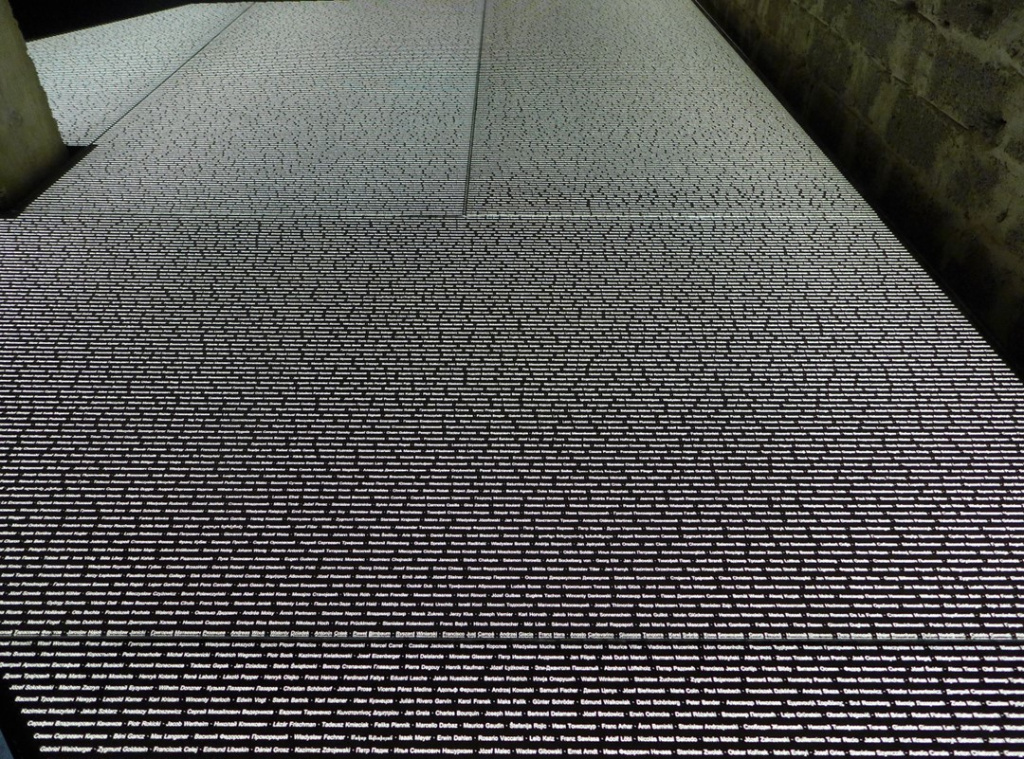

В начале 1960-х годов на территории мемориального комплекса Маутхаузен разбили кладбище, куда были перенесены останки жертв из «американских кладбищ» Маутхаузена и Гузена, а также из созданных СС общих могил, где захоронено более 14 000 жертв. В 1970 году в перестроенном бывшем помещении лагерного больничного барака был организован музей. С мая 2013 года в нем открыты постоянные экспозиции «Концентрационный лагерь Маутхаузен в 1938 –1945 годах» и «Место совершения преступления Маутхаузен – Поиск следов». Был также открыт «Зал имен», где на черных пьедесталах мелким светящимся белым шрифтом перечислены имена более восемьдесяти тысяч идентифицированных погибших в Маутхаузене и его внешних лагерях. Список имен до сих пор регулярно пополняется. Мемориал открыт к бесплатному посещению.

Помимо музея и мемориала, многочисленных воспоминаний, документальных и художественных произведений, документальных фильмов одним из важных напоминаний о событиях в Мюльфиртеле в австрийской культуре является художественный фильм «Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen» (в русскоязычной версии «Охота на зайцев», дословно с немецкого «охота на зайцев – трусости нет пощады»).

Его режиссер, Андреас Грубер снял фильм в 1994 году и тем самым вернул охоту на зайцев в Мюльфиртель в коллективную память австрийцев. После окончания Второй мировой войны и позже, когда время стало постепенно размывать воспоминания о ее событиях и травматическом опыте, говорить о ее инцидентах в австрийском обществе было не очень принято. Поэтому постепенно осознание того, что кошмары прошлого происходили на глазах у знакомых и близких родственников или даже иногда творились ими, в новых поколениях австрийцев со временем угасало. Фильм оказал значительное влияние на австрийскую общественность, вернув тему военных преступлений в общественный дискурс. Фильм получил один из главных призов на кинофестивале 1994 года в Сан-Себастьяне. Он вышел на экраны австрийских кинотеатров 1 февраля 1995 года и стал самым успешным австрийским фильмом года.

Более того, в одно время с выходом фильма Грубера режиссером Бернхардом Бамбергером был снят документальный фильм «Акция К» о реакции населения ближайших к Маутхаузену деревень на съемки и выход «Охоты на зайцев». Важную часть фильма составляют отзывы и мнение свидетелей тех событий. В 1994 году фильм был отмечен престижной премией и многократно транслировался в немецко-говорящих странах. Этот факт подтверждает глубокую значимость общественной дискуссии вокруг воспоминаний об истории Маутхаузена. Выход кинокартин создал важнейшую возможность для саморефлексии новых поколений о прошлом, внутреннего преодоления коллективной трагедии, которая оставила неизгладимый след в истории Австрии и всего мира.

В статье использованы материалы из труда Райнхарда Отто и Рольфа Келлера «Советские военнопленные в системе концлагерей Германии» переведенное с немецкого языка и выпущенное в России под эгидой российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог» в 2020 году. Подробнее с книгой можно ознакомиться по ссылке: https://sochidialog.ru/books/covetskie-voennoplennye-v-sisteme-kontslagerey-germanii/