Красная Вена (нем. Rotes Wien) – неофициальное название столицы Австрии в период с 1918 по 1934 год, когда Социал-демократическая рабочая партия Австрии (СДРП) сохраняла почти односторонний политический контроль над Веной и, в течение короткого времени, над Австрией в целом. В этот период СДАП осуществляла жесткую программу строительных проектов по всему городу в ответ на серьезную нехватку жилья и проводила политику по улучшению стандартов народного образования, здравоохранения и санитарии. Распад Первой Австрийской республики в 1934 году после приостановки деятельности Нацрат бундесканцлером Энгельбертом Доллфусом годом ранее и последующего запрета СДАП в Австрии завершил период первого социалистического проекта в Вене вплоть до окончания Второй мировой войны. Многие из жилых комплексов, или Gemeindebauten, которые были построены в этот период, сохранились до наших дней.

После поражения Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне между ней и победившей Антантой был подписан Сен-Жермен-ан-Лайеский договор, который предусматривал полный распад составляющих империю земель на отдельные государства. Австрийский контроль над своей частью империи был сведен к маленькой республике Deutschösterreich, провозглашенной 12 ноября 1918 года. Во время войны немецкое течение в социал-демократической партии проявило интерес к идее Mitteleuropa, предложенной пангерманским националистическим движением в Австрии, надеясь, что объединение с остальной Германией сможет остановить некоторые из основных экономических проблем, с которыми начала сталкиваться новая республика.

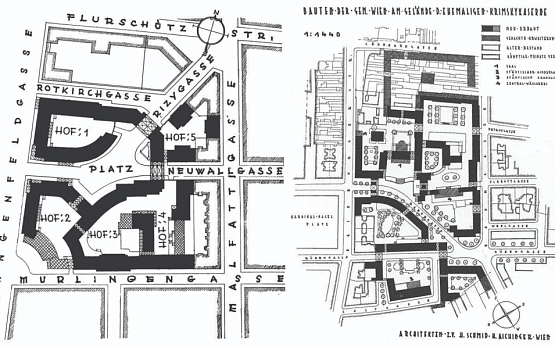

Генрих Шмидт и Герман Айхингер, Рабенхоф и ам Фуксфельд, Вена, 1927 г.

В Вене произошел целый ряд демографических изменений, которые отчасти усугубили экономические проблемы города в годы войны и сразу после нее. В столице поселились беженцы из австрийской Галиции, в том числе около 25 000 евреев, стремившихся избежать политического насилия в ходе гражданской войны в России, охватившей этот регион. По окончании войны многие бывшие солдаты императорской и королевской армии приехали на жительство в Вену, а многие бывшие чиновники императорско-королевских правительственных министерств вернулись в родные края, что создало большой обмен многонациональным населением как в Вене, так и за ее пределами в последующие годы. Представители среднего класса, многие из которых купили военные облигации, полностью обесценившиеся к тому моменту, были ввергнуты в нищету гиперинфляцией. Новые границы между Австрией и близлежащими регионами отрезали Вену от земель, которые традиционно кормили Вену на протяжении веков, что затрудняло снабжение продовольствием. Квартиры были переполнены, свирепствовали такие болезни, как туберкулез, испанский грипп и сифилис. В новой Австрии Вена считалась слишком большой столицей для маленькой страны, и жители других регионов страны часто называли ее Wasserkopf.

Карл-Маркс-Хоф, построенный между 1927 и 1933 годами

“Феллейсхоф", муниципальное здание на Хагенмюллергассе, 32 в Вене

Интеллектуальные ресурсы красной Вены были поразительны: ряд представителей социалистической интеллигенции переехали в Вену или отправились туда в изгнание из других мест, помимо коренных жителей города Зигмунда Фрейда, Альфреда Адлера, Карла Бюлера, Артура Шницлера, Карла Крауса, Людвига Витгенштейна, Адольфа Лооса, Арнольда Шенберга и многих других ученых, художников, издателей и архитекторов соответственно. Хотя не все социалисты участвовали в принципиальной оппозиции клерикальным консерваторам, некоторые из них с симпатией смотрели на развитие и модернизацию Вены. Интеллектуалы консервативного толка, такие как радикальные католические националисты Йозеф Эберле, Ганс Эйбль и Йоханнес Месснер, также жили в столице под управлением СДАП на протяжении всего периода существования Первой республики.

Карл Поланьи писал: "Вена достигла одного из самых впечатляющих культурных триумфов в истории Запада... беспримерный моральный и интеллектуальный подъем состояния высокоразвитого промышленного рабочего класса, который, защищенный венской системой, выдержал унизительные последствия серьезных экономических потрясений и достиг уровня, никогда ранее не достигавшегося народными массами ни в одном индустриальном обществе".

Венская модель" предоставления субсидированного жилья, несомненно, является одним из выдающихся достижений австрийской социальной политики и архитектурного производства. Но если мы хотим понять всю значимость этой образцовой программы, нам необходимо вернуться на место, где формировалась сама "Венская модель" и где в 1920-х годах в рамках программы муниципального строительства "красной Вены" впервые была установлена жизненно важная связь между социальной программой и городской архитектурной формой.

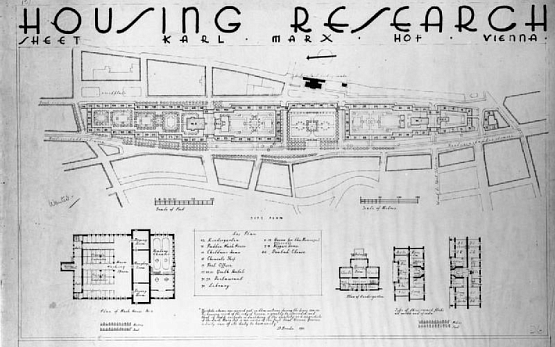

Карл-Маркс-Хоф. План

Для начала важно подчеркнуть, что муниципальный проект "Красной Вены" был не жилищной, а городской программой. Это был комплексный городской проект, который ставил перед собой задачу сделать Вену более справедливой средой для современной городской жизни. Строительная программа – включавшая в себя строительство 400 зданий, известных как Gemeindebauten, в которых жилье, социальные услуги и культурные учреждения были распределены по всему городу – была основным инструментом этого проекта. К 1934 году, когда "Красная Вена" завершилась жестоким разгромом австрофашистами социалистической администрации, осуществленным Дольфусом и Геймвером, 200 000 человек – десятая часть населения Вены – были расселены, а город получил обширную новую инфраструктуру здравоохранения и социального обеспечения, клиник, детских учреждений, детских садов, школ, спортивных сооружений, публичных библиотек, театров, кинотеатров и других учреждений.

Когда в 1919 году в Вене был избран первый социалистический мэр, социал-демократы решили сделать Красную Вену образцом муниципального социализма. "Капитализм, – заявил Роберт Даннеберг, президент нового земельного собрания Вены, – не может быть отменен в ратуше. И все же великим городам под силу выполнить полезные части социалистической работы посреди капиталистического общества. "Красная Вена, другими словами, была проектом изменения общества путем изменения города.

Новая социалистическая Wohnkultur (культура жилища), задуманная социал-демократами, была задумана в терминах традиционного города и городской жизни. Отчасти это было связано с тем, что город представлял собой весь масштаб Красной Вены. Но также и с тем, что австро-марксистская теория, на которой основывалась программа, утверждала, что город дает пролетариату положительные культурные и социальные преимущества. Он стимулировал тело и интеллект, был местом сосредоточения творческой энергии и социального прогресса, которые формировали современный мир.

Это, конечно, было отклонением от трудов Фридриха Энгельса и Карла Маркса о городе. Австромарксисты стремились найти "третий путь" между большевизмом и реформизмом и реализовать подлинно демократический социализм путем радикальных культурных и социальных изменений, а не революционного насилия. Процесс должен был быть одним из hineinwachsen, медленного роста изнутри, путем создания институтов, которые бы подготовили рабочий класс культурно и интеллектуально к его исторической роли.

Gemeindebauten были задуманы как "социальные конденсаторы" Красной Вены, машины для преобразования города. Они содержали жилье, а также обширную новую инфраструктуру социальных и культурных учреждений социал-демократов, которые были встроены в них. Таким образом, они создали новую сеть социально-культурных узлов по всей Вене. Важно отметить, что социал-демократы не смогли бы сосредоточиться на жилье и социальной инфраструктуре, если бы предыдущая христианско-социальная администрация мэра Карла Люгера (1844-1910) не создала в Вене на поколение раньше обширную сеть технической инфраструктуры – электричество, газ, питьевую воду, канализацию, трамвайные линии и новую городскую железную дорогу. Социал-демократы не только извлекли выгоду, но и многому научились из этой более ранней программы.

Так же поступали и их архитекторы. Многие из архитекторов, проектировавших самые крупные и значительные Gemeindebauten, учились и стажировались в бюро Отто Вагнера (1841-1918), великого венского архитектора fin-de-siecle и профессора Академии изящных искусств. Некоторые из них работали в бюро, когда Вагнер проектировал Венский Штадтбан (1894-1901) и разрабатывал свой проект "Неподкупного Гроссштадта" (1911).

Городская активность Gemeindebauten имеет значительное сходство с городскими операциями муниципальной железной дороги Вагнера. Венская городская железная дорога была как крупной инженерной работой, включавшей строительство станций, виадуков и мостов по всему городу, так и архитектурным произведением, физически связавшим старый город и новую инфраструктуру во всех трех измерениях. Это было сделано удивительным образом.

Архитектурно каждая из станций, виадуков и мостов Stadtbahn усиливает существующий масштаб и структуру окружающей среды. В то же время система в целом – связанная воедино путями и рельсами, проходящими через весь город, – привносит в город новый столичный масштаб и порядок. Stadtbahn переплетает старую и новую ткань, локальные и транслокальные масштабы, исторический и современный город таким образом, что позволяет старому и новому сосуществовать и (диалектически) формировать пространства модернизирующегося города. Вагнер сделал эту интегрирующую, опосредующую и преобразующую функцию железной дороги явной, снабдив каждую из новых структур названиями улиц, так что они буквально функционируют как знаки, отмечающие точки пересечения и наложения старого и нового.

В Gemeindebauten ученики Вагнера перевели пространственную диалектику Stadtbahn в архитектуру социальных отношений между коллективом и индивидуумом в Красной Вене. Эта работа представляет значительный интерес и сегодня. Если мы посмотрим на то, как они это сделали, то станет понятна городская архитектурная значимость программы в целом и инструментальность самой архитектуры.

Типологически Gemeindebauten радикально отличались от типологии модернистского жилья, которому отдавал предпочтение Международный конгресс современной архитектуры (CIAM) и которое строилось в эти годы за пределами Франкфурта и Берлина. Это были бывшие городские Siedlungen, состоящие из параллельных апт-блоков, Zeilenbauten, которые были ориентированы в сторону от улицы на солнце и траву. Gemeindebauten, напротив, были городскими многоквартирными домами, вписанными в существующую городскую ткань самой Вены. На первый взгляд, Gemeindebauten – это традиционные центральноевропейские кварталы, которые были монументализированы и снабжены большими садовыми дворами, так что они часто занимают целый городской квартал, а иногда и несколько. Из-за своей кажущейся условности Gemeindebauten подверглись резкой критике со стороны архитекторов модернистского авангарда в то время и историков архитектуры позже, в частности, Манфредо Тафури, который критиковал их за явное отсутствие типологических инноваций.

Однако если внимательно рассмотреть план Карл-Маркс-Хофа (1927-1930 гг.), выполненный Карлом Эном (учеником Отто Вагнера), то сразу становится очевидным, что он в значительной степени отклоняется от традиционной типологии городских зданий Вены. Карл-Маркс-Хоф не только намного больше традиционного венского многоквартирного дома, но и в его плане тщательно выверена последовательность входа: из общественного пространства улицы в полуобщественное пространство двора, в коммунальное пространство расположенных в нем учреждений (детских садов, прачечных, библиотек и т.д.), в частные пространства квартир.

Каково значение этой последовательности? Внося общественное пространство города во внутреннее (и традиционно частное) пространство квартала, Gemeindebauten фактически вывернули наизнанку традиционный городской квартал центральноевропейского города. Таким образом, они создали гибридные пространства, которые были одновременно частью общественного пространства города и частью частного и коммунального пространства новых жилых кварталов.

Сами здания также бросают вызов традиционным представлениям о границах и типах. Частично жилые, частично институциональные, частично коммерческие; это многофункциональные, многоцелевые структуры, которые работают как жилые дома и городские инфраструктурные узлы, распределяя социальные услуги и культурные объекты, предоставляемые социал-демократическим муниципалитетом, по всему городу. Короче говоря, они воспроизводят город, перераспределяя его пространства и удобства.

Существуют и другие способы, с помощью которых суперблоки изменили организацию и использование пространства в городе. Возьмем, к примеру, суперблоки Шмида и Айхингера "Рабенхоф" и "Ам Фуксенфельд", построенные в середине 1920-х годов. Каждый суперблок содержал несколько сотен квартир, а также библиотеки, прачечные, театры и 30 с лишним магазинов.

Тщательно вписанные в ткань Вены, новые здания одновременно сохраняют существующую градостроительную структуру города и накладывают на нее свои собственные отличительные масштабы и организацию суперблока. Результатом является полное взаимопроникновение общественного, частного и коммунального пространства. В результате стирается граница не только между внутренним и внешним, социалистическим жилым кварталом и буржуазным городом, но и между инсайдером и аутсайдером. Тем самым Gemeindebauten сигнализировали своим жильцам из рабочего класса, что они больше не являются "чужаками без собственности в обществе, которое им не принадлежит".

Короче говоря, Gemeindebauten не только присвоили то, что обычно было частным пространством в городе (внутренние помещения городских кварталов) для общественного использования, но и создали новый вид, новую форму коммунального пространства в городе. И они сделали это, не разрушив существующий масштаб и структуру. Сегодня этот вид пространства, находящегося в общей собственности, почти исчез из современного города.

Итак, какие уроки можно извлечь из этого пристального взгляда на городскую деятельность Gemeindebauten Красной Вены? Прежде всего, Gemeindebauten показывают, что то, как что-то выглядит, не обязательно является тем, как оно работает, особенно в условиях высоконапряженного политического конфликта, каким была межвоенная Вена. Gemeindebauten выглядели как обычные центрально-европейские кварталы с большим периметром, но на самом деле они подрывали логику этого типа, перераспределяя внутренние помещения кварталов для коммунального использования.

Во-вторых, "Красная Вена" была моделью не жилищной программы, а более справедливого городского общества. Отдельные квартиры в Gemeindebauten рассматривались их спонсорами как лишь небольшая часть фактической жилой площади, предоставляемой городом. Они обеспечивали каждую семью собственным частным жилым пространством, отвечающим требованиям гигиены. Но это пространство не отвечало задачам "Красной Вены" по размещению трудоспособного населения.

Индивидуальная единица была встроена в большую социально-пространственную матрицу города, которая в Красной Вене считалась полной мерой пролетарского дома. За короткий период с 1923 по 1934 год широкая институциональная сеть и 400 новых зданий, построенных по всей Вене, создали социальную и пространственную среду, которая наделила рабочий класс Вены новым политическим и экономическим статусом.

Они стали свидетельством политического контроля, который приобрела городская беднота Вены над формой и использованием пространства в своем городе. Красная Вена дала венским рабочим то, за что они голосовали. Она показала им, что у них есть право голоса, что с ними считаются. Она показала им, как можно использовать их собственную власть, как полноправных граждан демократического общества. В конечном итоге, это дало им "право на город", право не просто жить в городе, но и участвовать в его формировании в соответствии со своими потребностями и желаниями. Именно городской активный аспект архитектуры Красной Вены вернул частное пространство в городе для общественного пользования и изменил конфигурацию пространства повседневной жизни таким образом, что наделил его пользователей полномочиями и предоставил им (перефразируя Дэвида Харви) право изменять себя, изменяя город.

Сегодня, когда масштабное предоставление общественных услуг, включая жилье, образование и здравоохранение, все больше отдается на откуп рынку или частным компаниям, действующим от имени государства или других государственных органов, мы можем многому научиться, перечитав "Красную Вену" и ее наследие, не только в связи с замечательной жилищной программой, которую она породила, но и ради гораздо более важных знаний. В частности, о том, как города могут действовать от имени своих граждан, как они могут работать над построением городской жизни в соответствии с целями социального равенства и общественной ответственности, и как – для тех из нас, кто занимается дизайном – архитектурный интеллект может сыграть решающую роль в этих усилиях.

Источники:

Robert Danneberg, Vienna under Socialist Rule, trans. H. J. Stenning (London: Labour Party, 1928), 52. See Gulick, Austria, 2:1367

Vienna as a Bundesland of the Federal Republic of Austria, could not expand beyond the existing municipal boundary (set in 1905) without constitutional amendment

Eve Blau, “Supranational Principle as Urban Model: Otto Wagner’s Großstadt and City-Making in Central Europe’ in Histoire de l’art du xixe siècle (1848-1914), bilans et perspectives (Paris: Collections des Rencontre de l'Ecole du Louvre, 2012)

Manfredo Tafuri, ‘Das Rote Wien’; Politica e forma della residenza nella Vienna socialista, 1919-1933,” in Tafuri, Vienna Rossa (Milan: Electa, 1980)

Charles A. Gulick, Austria from Hapsburg to Hitler, 2 vols. (Berkeley: University of California Press, 1948): 1:504.